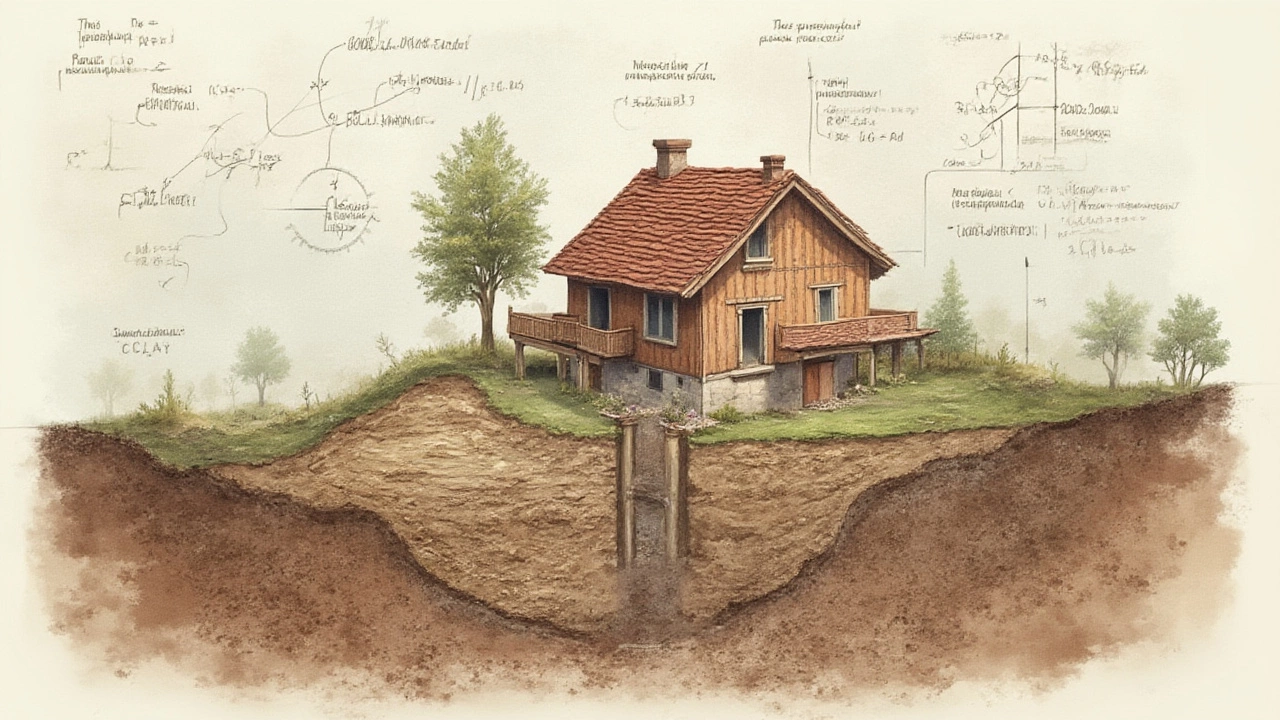

Выбирая глубину фундамента, люди часто ориентируются на то, как делал «сосед Вася за углом». Удивительно, как часто даже опытные строители игнорируют самые базовые принципы физики или региональные особенности. Между тем, ни один другой этап стройки дома не прощает ошибок так мало, как устройство основания. Один неверный расчет — и даже самый аккуратно собранный сруб может дать трещину уже следующей весной. Проблема в том, что идеальных параметров глубины не существует: каждый дом, даже стоящий в том же поселке, будет требовать своего подхода. Здесь вступают в игру геология, климат, конструкция здания и даже уровень залегания грунтовых вод, а не только капризы заказчика. Разобраться самому не проще, чем выучить таблицу Менделеева наизусть, но я попробую рассказать все честно, простым языком и на реальных примерах.

От чего зависит глубина фундамента для дома?

Решил рассказать вам то, на чём «падают» даже хорошие инженеры — нет универсального числа сантиметров или метров, подходящего всем. Главный ориентир — уровень промерзания грунта, который зависит от региона. Например, на юге России этот показатель может быть всего 60–80 см, а в Московской области или Екатеринбурге нередко доходит до полутора, а порой и двух метров. Обычно берут глубину чуть ниже этого уровня — так фундамент не выдавит весной при движении почвы из-за замерзания.

Вторая важная вещь — тип грунта. На песке можно «сидеть» мельче, а вот глина — совсем другая история. Подвижные торфяники требуют свай, которые уходят аж на четыре метра, а иногда и глубже. Сейчас редко встретишь дом на чистой песчаной подушке — чаще встречается смесь с суглинком или супесью, что усложняет расчет. Существует и третий враг фундамента — грунтовые воды. Если они стоят выше 2 метров от поверхности, полухлопотно: сразу нужен гидроизоляционный слой и более глубокий залив. Даже толщина стен и вес конструкции (например, из кирпича или газобетона) влияют: деревянная дача нуждается в условном «пятачке» фундамента, а многотонный каменный дом требует широкой подошвы и глубины с запасом.

- геологические условия (тип, влажность, плотность почвы)

- расчётная нагрузка от здания

- глубина промерзания в регионе строительства

- уровень грунтовых вод

- особенности рельефа участка: уклон, низины, овраги

- тип фундамента (ленточный, свайный, плитный, столбчатый)

- наличие подвала или технического подполья

- потребность в утеплении и гидроизоляции

Справка: По СНиП 2.02.01-83 минимальная глубина заложения ленточного фундамента составляет 50 см, но в большинстве случаев это только стартовая точка. Для малоэтажного строительства ныне в моде монолитные плиты по утепленной подушке — иногда их кладут выше уровня промерзания, если соблюдается утепление и правильная гидроизоляция, но такая схема подходит не везде.

Как правило, в регионах с умеренным климатом домовладелец закладывает фундамент на 20–30 см ниже расчетной точки промерзания. В Сибири это часто — глубина 1,5–2,2 м, в Краснодаре — 0,7–1 м, а под Петербургом — 1,2 м. Отличный лайфхак: спросите у местных бурильщиков скважин — они точно знают, где вода стоит, на каком слое торф или глина, и расскажут вам правду про почву вашего участка.

| Регион | Глубина промерзания, м | Рекомендуемая глубина фундамента, м |

|---|---|---|

| Москва | 1,4 | 1,6 |

| Санкт-Петербург | 1,2 | 1,4 |

| Краснодар | 0,7 | 0,9 |

| Новосибирск | 2,2 | 2,5 |

| Калининград | 0,8 | 1 |

Не забывайте: цифры усреднённые. В вашей конкретной деревне может быть и торфяник, и плывун, и высокий столб воды. Лично я знаю участок, где верхний метр — это просто чернозём, а ниже вдруг глина, как пластилин. Наталья однажды удивилась: почему у соседей осел угол дома, хотя фундамент заливали на 1,5 метра? Оказалось, сделали без геологических изысканий, нарвались на водяные слои. Так что не ленитесь — делайте пробное бурение.

Типы фундаментов и их глубина: когда что выбирать?

В России чаще всего строят на ленточном фундаменте, свайно-ростверковом или плитном — все они имеют свои плюсы, минусы и требования к глубине. Ленточный — классика, особенно под кирпичные дома. Его заливают по всему периметру, под несущими стенами и иногда под внутренними перегородками. Здесь критична как правильная ширина, так и глубина. Обычно – это глубина ниже промерзания, но если грунты песчаные и здание легкое, допускается мелкозаглубленное основание (50–70 см).

Свайный фундамент выручает на проблемных почвах: слои глины, торфа, плывуны — идеальный вариант. Сваи заводят на глубину несжимаемого пласта. Это может быть 2 метра, а иногда и пять, здесь просто не угадаешь стандарт. Есть буронабивные сваи, винтовые, железобетонные — разные технологии для разного кошелька и условий. На свайно-ростверковом фундаменте строят каркасники, небольшие дома из газобетона — легко и относительно дешево.

Плитный фундамент — относительно новая мода. Принцип в том, что монолитная плита распределяет нагрузку и "плавает" на песчано-гравийной подушке. Стандартная толщина такой плиты — от 20 до 40 см, часто её кладут не ниже глубины промерзания, если соблюдается дополнительное утепление. Для болотистых территорий это чуть ли не единственный разумный выбор. Конечно, самый дорогой, но уж точно самый надёжный.

Знаете, часто допускают ошибку: выбирают свайный фундамент там, где достаточно было грамотно сделать плиту или ленточное основание. Или наоборот, глубоко роют под баню, хотя можно было бы сэкономить десятки тысяч на бетоне и арматуре. Всё потому что консультируются не с инженером, а с родственником, который строил только дачный туалет. Не стесняйтесь спрашивать у экспертов. Один раз ошибиться, и лишишься не только денег, но и нервов на осядающем доме, трещинах и перекосах.

- Ленточный фундамент для каменных и кирпичных домов: глубина — на 20–40 см ниже местного уровня промерзания

- Мелкозаглубленный ленточный (для лёгких дачных и каркасных домов): 50–70 см

- Свайные и свайно-ростверковые (для сложных грунтов и высоких вод): до твёрдого слоя, часто 2–5 метров

- Плитный фундамент (универсальный для любых грунтов): в среднем 30–40 см, но с толстой песчаной подушкой и утеплением

- Столбчатый (для веранд, летних построек): 70–120 см

В таблице — сравнение:

| Тип фундамента | Обычная глубина, м | Где применять | Плюсы | Минусы |

|---|---|---|---|---|

| Ленточный | 1–2 | Кирпичные, газобетонные дома | Прочность, долговечность | Много земляных работ |

| Мелкозаглубленный ленточный | 0,5–0,7 | Каркасники, дачи | Быстрота, низкая цена | Только для лёгких домов |

| Свайно-ростверковый | 2–5 | Проблемные грунты | Устойчивость к подвижкам | Дорогие сваи, труднее просчитать |

| Плитный | 0,3–0,4 | Любые дома, сложные почвы | Высокая надёжность | Дорого |

| Столбчатый | 0,7–1,2 | Хозпостройки | Дёшево, просто | Не подходит для домов |

Нативный совет: не копать фундамент «на глаз». Вызовите инженера, пройдите простейший анализ почвы: подойдёт даже шурф глубиной метр, чтобы понять основные слои. Не забывайте про гидроизоляцию и утепление — лишние 20 см пеноплекса сэкономят кучу нервов весной, когда пойдут воды, а морозы растрясут дом.

Распространённые ошибки и полезные советы при определении глубины

Самая частая ошибка — закладывать фундамент мельче, чем уровень промерзания, без утепления. Да, у соседа стояло 20 лет, но у него другой участок и другой дом. Ещё хуже — сэкономить на исследовании почвы: торф, плывун, глина встречаются даже на соседних улицах, причем в самом неожиданном слое.

Иногда застройщик думает, что если залить бетон с запасом "на глубину", это спасёт от всех бед, но на деле излишняя глубина только удорожает проект и усложняет его обслуживание. В среднем до 30% бюджета фундамента уходит в землю только из-за неверных расчетов. Гораздо больший прирост надёжности даёт правильный дренаж, гидроизоляция и отмостка, чем просто увеличение глубины на 20–30 см.

Не верьте мифам про "шведскую плиту" для любого климата. Например, на глинистых почвах средней полосы России, такой фундамент годится только с грамотной подушкой и мощным дренажом. Знаю случай, когда подрядчик из Ростова попытался повторить решение для дома под Коломной, чем усадил плиту так, что пришлось весь крыльцо потом подделывать.

Справочник советует заложить ширину ленты не уже толщины самой стены дома, а для тяжёлых зданий — делать запас в 10–15 см. Игнорировать это — путь к трещинам и разрушениям опор. Глубина фундамента — это не единственный важный параметр. Надёжность зависит от комплекса решений: качество бетона, арматура, дренаж, утепление и грамотная гидроизоляция. Не пожалейте времени объяснить это рабочим на своём участке.

Топ-5 полезных советов:

- Проведите геологические исследования — даже неглубокое пробное бурение в 1–2 точки покажет, с чем имеете дело.

- Изучите старый опыт в вашей местности — спросите у фермеров, бурильщиков и инженеров насчёт воды и слоя почвы.

- Не ориентируйтесь только на «уровень промерзания» — учитывайте вес здания, тип грунта, рельеф участка.

- Рассчитайте дренаж и утепление сразу при проектировании — лучше сделать лишний слой изоляции, чем потом заново укреплять дом.

- Ведите фотоотчёт работ и требуйте от подрядчиков придерживаться проектных глубин, особенно если делаете подвал или планируете тяжёлый дом.

Многие строители согласятся: заложить правильный фундамент — это не просто вопрос денег, а страховка спокойствия на десятилетия вперёд. Позаботьтесь об этом ещё на этапе чертежей, и не стесняйтесь соотносить чужой опыт с вашим конкретным участком. Потому что второй попытки, как правило, не бывает — уж точно дешевле сразу всё узнать досконально и задать вопросы тем, кто с этим работает каждый день.